「観光振興の助けになれば」との思いから、酒田市に改良型フェイスシールドを寄贈いたしました

■「今」だからこそ「今」できる地域貢献を

令和2年8月4日(火)、酒田市定期船発着所において、学生が自作した改良型フェイスシールドの贈呈式が行われました。これは本校で例年、県内唯一の離島である飛島で活動を展開してきた「テクノ・パラメディック(家電修理ボランティア)」が、コロナ禍の“今”だからできる地域貢献のありかたについて検討を重ね、安全な観光振興推進に役立ててもらおうと企画したものです。

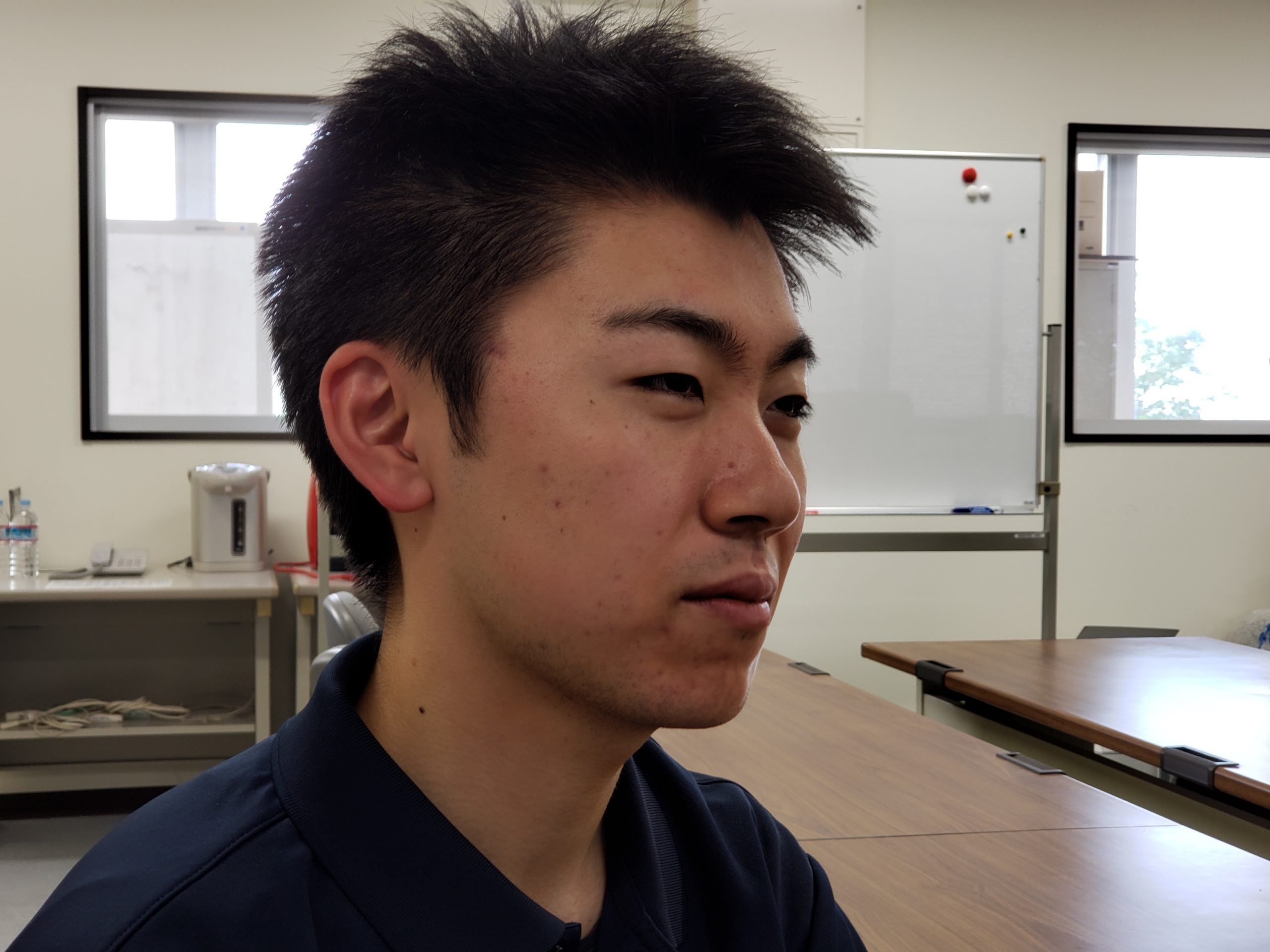

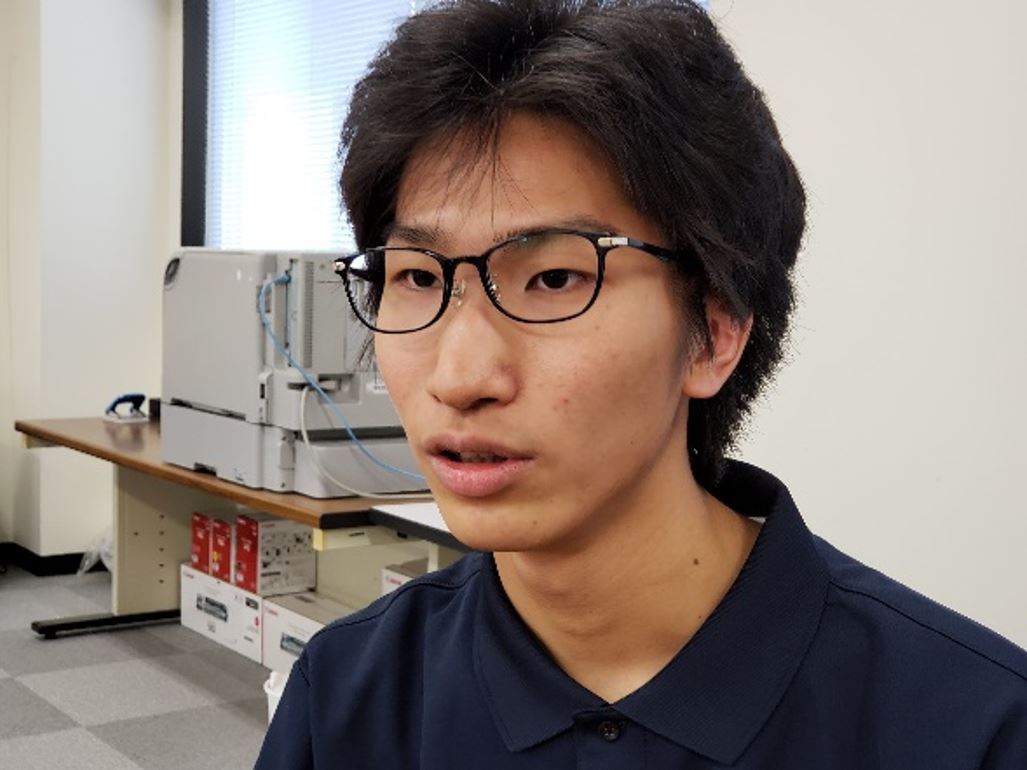

当日の贈呈式には、酒田市からは阿蘇久泰氏(定期航路事業所長)と松永隆氏(酒田市市民部まちづくり推進課課長補佐)をはじめとする関係者が、本校からは活動の指導を行う宍戸道明教授と製作に携わった3名の専攻科生が出席し、フェイスシールド70個を寄贈いたしました。

また当日、NPO法人パートナーシップオフィスに、キャップ(帽子)のつば部分への着脱を可能にしたフェイスシールド30個が寄贈されました。

【サイドストーリー1】:飛島への思いと受け継がれた“襷”

2010年に9名の学生で始められたテクノ・パラメディックの活動は、昨年度で10回を数えました。卒業したOBから「島のため、今後も継続して欲しい」と受け継がれた襷ですが、今年度は新型コロナウィルス感染拡大の影響に直面しました。

「状況が変われば活動したい」と考え、活動に僅かな希望を持ち、自発的に20数名の学生がオンライン上で集まり、新型コロナウイルス感染拡大の影響による登校禁止の現状において“今できる地域貢献は何か”をテレビ会議で議論しました。

「民宿のおばさんの笑顔が思い出される。私たちでこの活動を止めてはいけないという使命感が大きかったです。」(専攻科2年 小林勇登君の談)

【サイドストーリー2】:エンジニアリング・デザインと“ものづくり”の視点

テレビ会議での議論の末、フェイスシールドを製作し、地域の観光振興に役立ててもらおうという結論に至った学生達は、登校が禁止されている間は各自が自宅等でアイディアを練ったり設計図を作成し、それら基に6月から対面授業が始まった専攻科生が中心となり、実際に学内の機器を使用しながら試作を重ねました。

こうした苦労を経て無事試作品が完成し、喜んだ

学生達に、技術指導の小野寺良二教授から、「誰がどこで、どういった状況で使うのか。使う側の満足が得られなかったら、それは活きた“ものづくり”とは言えない」という厳しい問いかけがありました。

そこで学生達は、試作品を酒田市ボランティア・

公益活動センターへ持ち込み、様々な意見を集め

ました。「島での観光案内ではキャップを被ることが多いので、その状態で着脱が容易であれば嬉しいのだが・・・(パートナーシップオフィス 大谷氏の談)」などの意見を受け、ユーザーオリエンテッドの視点(実際に使用する人を優先させること)からデザインレビューとQCD(品質・コスト・納期)分析を進め、素早い制作を実現しました。

「CADも知識も所詮はツール。“ものづくり”の俯瞰的視野の必要性、いわゆるエンジニアリング・デザインの概念に気づかされました。」(専攻科1年 西田統尊君の談)

■港へ届けた「想い」

学生達の「想い」は計100個のフェイスシールドとなり、酒田市に寄贈いたしました。

贈呈したフェイスシールドについて、設計上の特徴

や改良点などについて学生から丁寧に説明がなされ、

保守部品と自前の取扱説明書を添えて手渡されました。これらは今後、定期航路事業所をはじめとし、

旅館、診療所、駐在所、とびしま総合センター、

酒田市役所などで幅広く利用される予定です。

阿蘇所長からは「荷物の受け渡しなどの業務は、マスクだと呼吸が苦しくなる。マスクのように呼吸が苦しくならず、かつ効果的にコロナ対策ができるフェイスシールドは大変有難い」と、フェイスシールドの具体的な使い道をお示しいただいたほか、活動に対する労いと感謝のことばをいただきました。

「今後すぐ、東北公益文科大学の海岸ゴミ拾い調査が始まる。そこでさっそく使用したい(NPO法人パートナーシップオフィス 金子博理事)」とのコメントともあり、今回のフェイスシールドの活躍の機会はすぐに訪れそうです。