シルクノチカラ2019にて研究発表を行いました

化学・生物コースの森永隆志教授は、「IoTでシルク・エコシステムを構築」と題して、シルクノチカラ2019にて研究発表を行いました。

「シルクノチカラ」は、鶴岡市の将来を担う若者たちと、シルクの生産に携わる人々の取組みの発表を通し、日本遺産とシルクの魅力と可能性に触れ、新たな鶴岡市のまちづくりについて考えるイベントです。

はじめに「養蚕IoTプロジェクト」における情報収集による作業労働の軽減化と養蚕のシステム化、蚕の生育状況をモニタリングする場面におけるKOSEN版ウェザーステーションの活用実例を紹介しました。

次いで、鶴岡高専とSpiber株式会社との連携講座において不燃性のイオン液体をクモ糸タンパク質に複合化させるための共同研究を行い、3件の特許を出願済であることを紹介しました。

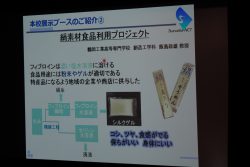

また、希少金属のリサイクルを目的としたシルク中タンパク質による金属吸着の研究、人造クモ糸タンパク質の繊維以外の製品への応用可能性、絹素材食品利用プロジェクトによる「食べられる」シルクとしての「シルク入り麦切り」の紹介を行いました。

発表後の講評の場面では、福栄養蚕振興会 菅原久継様から、IoTによりシルクの生産性が向上することが期待されること、また養蚕では温度及び湿度の管理は非常に重要であるので、実現すると安定的な生産が見込まれるとのお話しをいただきました。

Spiber株式会社 関山様からは「現在では社員に占める割合が一番多いのが鶴岡高専」「これまでも共同で研究してきたが、引き続き、密に連携し、研究を発展させていきたい」旨のお話しをいただきました。

東北芸術工科大学 学長 中山様からは、金属を吸着する研究に触れ、「将来的には自動車のエアコン等の材料への応用もあり得るのではないか」とのアイディア提示があり、森永教授は「そうした使い道を見つけていくのも、使命の1つと考えている」とお答えしました。

鶴岡高専は、今後とも地域の企業と密に連携し、地元文化の一層の発展に貢献するため、研究を推進していきます。